「畑の溝に、キノコを栽培した後の木屑(廃菌床)を敷き詰めて、土をかぶせて、その横に野菜を植えると、野菜がとても大きく育つ。野菜は窒素が豊富な時に大きく育つけど、廃菌床には窒素が多くない。

この時、土を掘り返してみると、廃菌床に糸状菌の菌糸がビッシリ張り巡らされている。

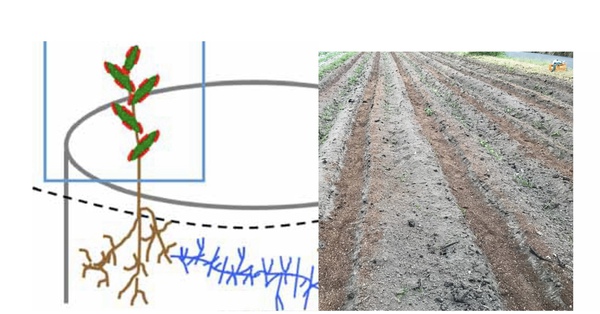

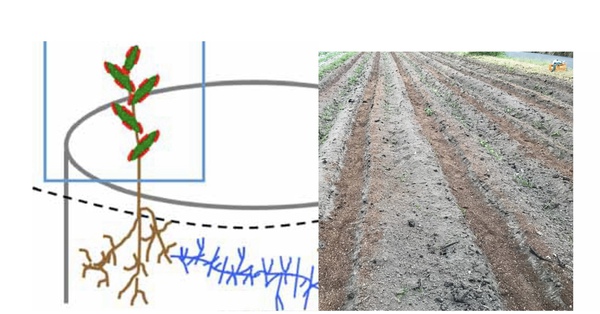

後で詳しく言いますが、この糸状菌は、野菜の根っこに菌糸を差し込んで、栄養のやり取りをしています。

糸状菌は、窒素がないと増えることができない。糸状菌はどこかから窒素を調達して増えているのか。窒素はどこからきているのか。」

畑を観察していると、そんな疑問があり、論文を調べてみました。

いくつか関連する論文がありました。そのうちの一つに、

窒素固定能力を持つ4種類の細菌が、調査した倒木で見つかった論文がありました。(2021年の英語の論文)

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2021.685303/full#F3

浜松医科大学で、この論文を、医学の研究者の皆様に紹介しました。

私たちが食べ物から得ている窒素はどこから来ているのでしょうか。

その論文と私たちの観察を手がかりに、

廃菌床を施した畑に、窒素はどこから入ってきているのか、畑のメンバー4人で議論しました。

初めに、

糸状菌と根っこの共生関係の論文をあげておきます。

植物は、根に共生している真菌(糸状菌)に、光合成で作った炭素化合物を渡し、真菌は隣の植物に送っている。

Julie R. Deslippe et al., 2016 New Phytologist

まず、

かなこさん、ひなさんと私で打合せ

かなこさん 廃菌床に土でふたをする。菌が発生しやすい条件。湿気ある。空間があって酸素がある。好気性の糸状菌はそこに行きやすい。糸状菌が増えて木の柱を食べていく。糸状菌が増えていったところに小さい好気性細菌が柱の間の細かい壁とかを食べに来て、細菌は窒素のオナラをする。アンモニア系が出る。植物にはこの窒素はガスみたいですごい吸い易くてめっちゃいい。昔、菌はいるけどガヤガヤ感がなかった畑があったけど、このガヤガヤ感は糸状菌の菌糸の上を細菌が走ることかもしれない。

土の風通し、湿度が効いている。元々ほっといても窒素は菌を通じて増える。これらの菌のオナラは腐敗にはいかない。土で蓋をしてないと過酷で菌も糸状菌も増えない。糸状菌が増えることで菌が移動でき、にぎやかになる。と予想します。

(糸状菌の菌糸の上を細菌が走ること: 筑波大学)

https://www.tsukuba.ac.jp/journal/biology-environment/20200924184103.html

(その動画)

https://static-movie-usa.glencoesoftware.com/source/10.26508/253/7d007e1fa40123dd0a3ebf7fa064ded5a56d0e09/LSA-2020-00878_V4.avi

ひなさん 廃菌床ってキノコの菌、環境のものをすごい吸う。周りに空気中にあるものを吸う。吸っていることもあるのかなと。

森の中でキノコ生えているけど、森は共生している。廃菌床でもそんなことが起こっているのかなと想像します。

私 廃菌床に入っている糸状菌と野菜の根と、そこのだけじゃなくて、全ての全体で一つの生き物のように動いていて、窒素が足りなかったら、野菜にくっついている窒素固定細菌が空気中から窒素をとってきて、そこから地下の糸状菌に渡すってこともあるかもしれない。地下の糸状菌の周りの細菌が窒素をあげることもあるんだけど、もっと遠くの野菜のほうにくっついている窒素固定細菌が空気中の窒素を固定して野菜から送ってもらうってこともある可能性があって、うちのやり方が土の中の廃菌床が湿潤で乾燥しないから、この状態が、全体としての生き物としての最適なスイッチが入るのかも知れない。窒素が必要な分だけ細菌が働く、余剰にはとってこない。全体で調和しているから、窒素足りないなってなったら葉っぱにいる細菌も働いてくるし廃菌床に元々ある窒素も、全くの木屑よりもある。廃菌床がむき出しだと生の木だから根っこが痛がってしまうし乾燥で菌が死ぬ。廃菌床に元々ある窒素も土で蓋したときに糸状菌は使っているのかも。

土の中の廃菌床には横に植えてある野菜の根っこと共生するタイプの糸状菌が増えていく。窒素固定もするけど、窒素はほかの要素もあるかも。

ここに集う好気性のすべてが生きやすいバラさふンスになっている。うちは耕さないけど、耕すやり方で攪拌されていたとしても条件が整えばそれぞれの小さい環境で同じことが起こると予想します。

かなこさん 空気中の窒素とかはそのまま植物が使っているわけではなく細菌が窒素固定した窒素を吸えるって理解でいい?

私 植物は空気中の窒素を固体に変えることはできないと思う。光合成は二酸化炭素と水で糖と酸素ができる。

かなこさん 土の中の酸素があることが大切だから、土中の風通しのよさ、耕してふんわり、耕さないなら今の大地の再生の脈みたいなやり方がいいと思った。高畝+土でふたをする、チップが脈みたいに塊で入る、そしたら耕さなくてもできる。耕さないでもすごい成長するよ。家庭菜園で耕さなくてもできる。

窒素の出処、元々チップ内にも窒素があって、菌が分解してやると植物が取りこめる形になる。 そして、菌が生きてる→空気を吸う(空気に窒素入ってる)→木質食べてうんちおしっこオナラする(窒素) あと菌の死骸(と言ってよいものか?)も窒素になるかも。 この3種の比率は場所や状況によってかわるから1:3:2みたいにはっきりは言えない。

植物が体を大きくする原料(ごはん)としての窒素は、その3種で、 空気中の窒素は植物のごはんになる形ではない。 ごはんは、菌が食べたチップからの窒素、 菌が吸った空気からオナラになった窒素。と予想します。

(大地の再生の脈みたいなやり方がいい)

https://www.9sketch.com/archives/tag/%E5%A4%A7%E5%9C%B0%E3%81%AE%E5%86%8D%E7%94%9F%E8%AC%9B%E5%BA%A7

(大地の再生 映画 杜人)

https://lingkaranfilms.com/

ゆきなさんと私、後日打ち合わせ。

ゆきなさん 空気中の窒素が固定されているのだけれど、植物と糸状菌と微生物たちの塊を国とすると、どれが欠けても窒素は固定されない。植物がなければ窒素は固定されない。窒素を固定する際に植物がスゴイ役目を果たしている。糸状菌自体は窒素固定していないけれど、糸状菌もいないと窒素固定できない。土壌菌たちはその恩恵を受けている。と仮説を立てた。

私 この空気中の窒素がどこから入ってきているか。

ゆきなさん 植物が空気中から何らかの働きで窒素を得ている。と思う。

私 科学的には、植物には、窒素固定細菌が種の時から共生しているのだけど、種の時、窒素固定能はない。発芽すると窒素固定菌は茎や根に移動して、そこで窒素固定するようになる。

(農研機構のHP)

https://www.naro.affrc.go.jp/org/karc/qnoken/yoshi/no80/2.土壌肥料部会/p19-土壌肥料部会(講演)-19.pdf

日本微生物生態学会2016

https://www2.e-kenkyu.com/jsme2016-abstract/524

追記2023.4.14

農研機構のホームページからこのページが消えてしまっているようなので、以前にスクショしたものを貼っておきます。

スクショしてて良かった。

ゆきなさん 太陽がないとこの窒素固定の作用は出来ない。と思う。

私 科学でいうと、茎のほうに移動した窒素固定細菌が気体の窒素を固体に変えている。植物が窒素を固定してるってのは、植物に共生している窒素固定細菌がやっている。

ゆきなさん 窒素固定細菌って葉っぱのほうにもいない?

私 いる。発芽すると植物体前部に回る。

ゆきなさん そう思った。土の中っていうより植物の葉っぱのほうにいる窒素固定菌が気体の窒素を固定して、それを根の下に分け与えている。と思った。

想像しながら科学の説明を受けると説明がわかりやすい。映像付き解説みたい。

太陽が必要だから、土の中の糸状菌の周りの窒素固定細菌が窒素固定しているというよりは、植物の葉っぱに共生している窒素固定細菌が窒素をとってきてそれを土の中の糸状菌にあげている。

プラス想像で見えてくるのが、窒素っていろんな形がある。植物が空気中から取り入れてきた窒素を根っこの表面に出して土の中に物質として置く状態に至るまでに変換が起きている。その変換を糸状菌じゃなくて微生物がやっている。

私 いろんな微生物がいる。窒素を固定する微生物、その次に固定した窒素を変換していく微生物。それぞれ得意な微生物たちがいっぱいいる論文が出ている。

(論文)

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2021.685303/full#F3

ゆきなさん その微生物たちが土の中に窒素を固定化して存在できる状態にしてくれてて、この微生物たちがいない土壌ではこれが起こらない。この微生物たちは、植物に共生しているのもいるし、もともと土壌中にいるのもいる。この微生物たちのバランスが良い、窒素が良い具合に貯め込める。糸状菌は何しているか?それこそ菌糸が通り道、ルートなんだ。窒素化合物を作り変える機能はあんまりない。と予想します。

(ルートの論文)

https://www.jst.go.jp/pr/announce/20200924/pdf/20200924.pdf

https://www.tsukuba.ac.jp/journal/biology-environment/20200924184103.html

https://static-movie-usa.glencoesoftware.com/source/10.26508/253/7d007e1fa40123dd0a3ebf7fa064ded5a56d0e09/LSA-2020-00878_V4.avi

ゆきなさん 糸状菌は高速道路の役目で、いろんな役目を持った微生物を通行させてあげているし、トラックの役目もしている。こっちからこっちに荷物運ぶ。微生物が待っているところに荷物を届ける。糸状菌がいろんな物質を届けていく。そういう働きもしているし、それだけではない。微生物が高速道路トラックに乗って動いてる側面と、糸状菌が物を運んでくれる側面と複数ある。これがうまい具合にバランス出来ていると錬金術になる。保湿があるとうまくいく。気温が暑すぎてもダメ。と想像する。

私 だから土で蓋して。保湿を保ち、温度の上昇を抑える。

ゆきなさん 活発になる湿度と温度がある。植物の根が元気かどうかも重要で、その方が微生物が働ける。

私 科学では、木屑の周りには、いろんな働きをする遺伝子を持った微生物たちが見つかっている。炭素化合物変換に関する遺伝子、窒素化合物変換に関する遺伝子、空気中の窒素固定に関する遺伝子。

微生物たちが共生してうまい具合に変換している。

(Fig)

私 倒木を分解している微生物は、これだけ関わっていて。倒木をメインで分解するのは糸状菌。糸状菌だけじゃあ窒素が足りないから窒素はどこからきているの?今回の論文で調べられた倒木には、窒素固定菌が4種類居ました。これが出たばっかりの論文。

ゆきなさん 出たばっかりってことは今後研究が進んで倒木じゃなくて植物でも解明されていく?

これを応用して、おいしい野菜を作るためには、菌がどういうバランスでどんな状態がいいとかわかればいいね。辛みが少ないとか甘味が出るとか。

これはクエスチョンの方法でもっと予想していけそう。この場合はどう?みたいに繰り返し予想して観察していったほうが良い。

私 そして、土の中では、木屑(廃菌床)の周りの微生物は窒素固定してるか?私が想像した時は、葉っぱのほうで主に窒素固定していて、土の中の木屑はそれほどでもなかったんだけど、

植物いなくて倒木だけでも分解は進んでいくから、窒素をあげているはずじゃん。

多少行われているはずじゃん。

ゆきなさん 仕組みが違う。土の中の木屑(廃菌床)の場合、微生物の中に糸状菌に分解された後の小さいのを食べて窒素を出す微生物たちがいる。そっちが働いている。もともと木屑の中に少ないけど窒素がある。絶対量は全然植物の葉からより少ない。プラスして木屑と一緒に土に空気が入る。その土中の空気中の窒素が窒素固定能を持った微生物たちによって固定される作用もある。植物(葉にいる窒素固定細菌)が固定化するよりは絶対量が少ないし、やり方も違う。と予想する。

私 私も同じ予想。あの木屑は塊で入れることで隙間ができるからそれで空気が入っている。

ゆきなさん そういうわずかな窒素でも、条件が整えば微生物たちが土中に置いておくことができる。

むき出しの倒木を分解する糸状菌と野菜と共生する糸状菌とは別の種類。

倒木の糸状菌のほうが分解するってことに特化している。

私 わかる。植物の根っこと共生しなくていい。

ゆきなさん 御飯がない。

私 炭鉱夫みたいな。俺は掘るぜ。植物関係ない。御飯が違う。そっちばっか掘っている。

舞茸育てるときの廃菌床、米ぬか窒素入ってる。工場はおそらく微生物がいてはいけないので、廃菌床は殺菌されている。共生の窒素固定菌がいなくてもそこにある窒素で育つ。工場で元々の窒素分が廃菌床にはある。その窒素分が残っているのか。

米ぬかのまんまで残っているかわからない。土に敷き詰めるときにそのまま米ぬかの窒素ではなくなっているかも。形変わっても窒素分はある。

以前、畑の上に廃菌床を敷き詰めた時は、畑は瘦せたままだった。廃菌床を塊で敷いて土で蓋をするのが良い。乾燥したら微生物が死ぬ。上にむき出しで敷き詰めるのは時短にならない。土で蓋するのがちょうどいい状態をつくる。

( 畑の上に廃菌床を敷き詰めた時は、畑は瘦せたままだった )

見方を変える技術。すごい。

ひなさん 空気中の窒素は静電気でも取り込めますよね。

https://www.mirai-kougaku.jp/pictlabo/pages/210108.php

次回・予告・静電気ビリビリの畑・観察・報告・予定

41種類以上の窒素固定細菌が見つかっています。

41+ Nitrogen Fixing Bacteria Examples: Detailed Facts Around It

https://lambdageeks.com/nitrogen-fixing-bacteria-examples/

このように、根っこと糸状菌が繋がっていて、葉っぱで共生細菌が窒素固定した窒素化合物を根っこを経由して糸状菌に渡し、糸状菌が廃菌床を分解する時の窒素源としている可能性を考察しました。

2023.1.1 追記 まとめ

バランスが整えば、葉や根にいる窒素固定細菌が空気中の窒素を固定してくれるから、人が足す必要がないんですよね。窒素は空気中から無限に入ってくるから、野菜に奪われるという概念がなくなるんですよね。窒素固定細菌は窒素固定をするときに、エネルギーを使うから、できればやりたくない。窒素肥料が根元になかったら窒素固定を始める。その代わりに別の微生物が土の中からミネラルやビタミンなどをおすそ分けしてくれるから、代わりに窒素どうぞってあげている。このお互い様のバランスが出来上がっていれば、勝手に循環していくんだな。

太陽光や静電気でも窒素固定されるし。

おまけ

高3の娘「今の高1から窒素固定が文系理科の教科書から消えたよ」

at 2022年11月12日 18:17

at 2022年11月12日 18:17